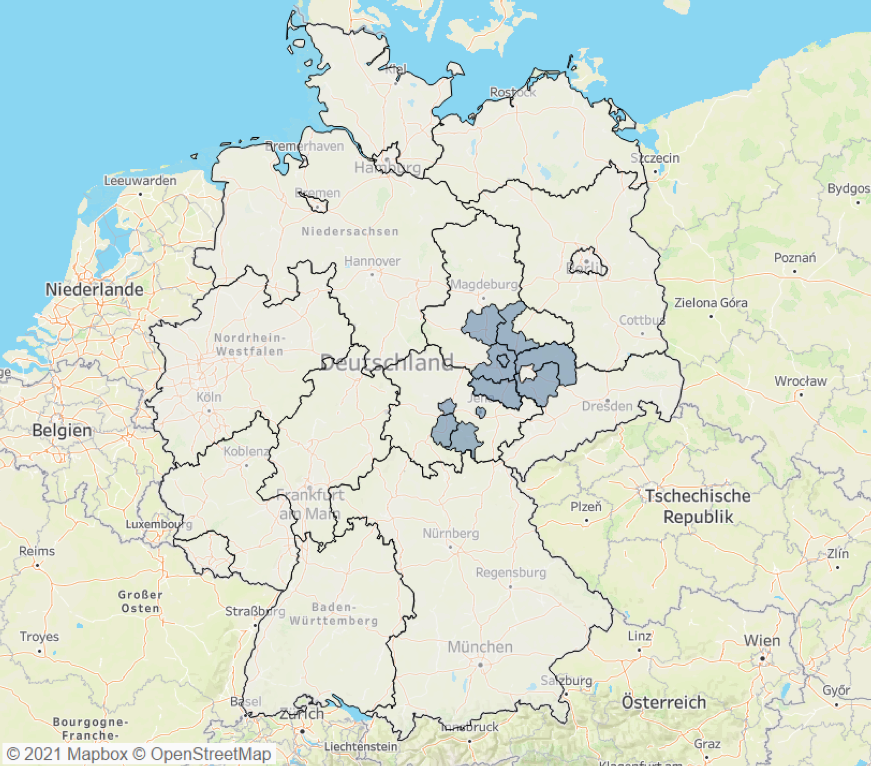

Regionenzuschnitt

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

Leipzig, Nordsachsen, Halle (Saale), Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Saalekreis, Salzlandkreis, Erfurt, Jena, Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt

Beispielregion -

Werkstoffregion in Mitteldeutschland

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

Leipzig, Nordsachsen, Halle (Saale), Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Saalekreis, Salzlandkreis, Erfurt, Jena, Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt

Das mitteldeutsche Chemiedreieck bietet mit seinem integrierten Stoffverbund hervorragende Voraussetzungen für weiterverarbeitende Industriezweige. Insbesondere die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie hat die Entwicklung der Region im letzten Jahrhundert entscheidend mitgeprägt. Die Branche ist vielseitig aufgestellt und weist neben internationalen Konzernen auch Hidden Champions und innovative Neugründungen auf. Aufgrund der Industriedichte im Mitteldeutschen Revier findet sich das komplette Leistungsspektrum der Kunststoffindustrie (Entwicklung, Herstellung, Veredelung, Teileproduktion, Recycling) in einem Umkreis von kaum 50 km. Mehr als 40 Unternehmen mit Bezug zur industriellen Bioökonomie sind in der Region ansässig. Die Transformation der Industrie, weg von einer auf erdölbasierenden zu einer regenerativen Industrie schreitet voran. So arbeitet bereits neben Unternehmensverbünden und Forschungseinrichtungen auch die Wissenschaft an nachhaltigen Rohstoffalternativen. Schlüsselfaktoren sind die bereits heute ausgeprägte Bioethanol-Produktion und die Ansiedlung einer Bioraffinerie mit holzbasierten Basischemikalien für die Kunststoffindustrie sowie z. B. das Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung in Schkopau. Eine Besonderheit des mitteldeutschen Chemiedreiecks ist die sehr breit aufgestellte Struktur der kunststoffverarbeitenden Unternehmen. Diese stehen für eine Vielzahl möglicher Anwendungsfälle für Biopolymere und biobasierte Verbundwerkstoffe und erste existierende Wertschöpfungsketten von einfachen Verbrauchsmaterialien des täglichen Bedarfs bis hin zu hochwertigen Spezialprodukten im Automobilbau.

In der Region sind darüber hinaus 70 Partner über das BioZ-Bündnis branchenübergreifend vernetzt. Dieses umfasst Akteure aus der Agrar-, Lebensmittel- und Chemieindustrie sowie aus Forschung und Gesellschaft.

Der Fokus der Region liegt im weiteren Ausbau und der Vernetzung der diversen Partner, die über Bundesländergrenzen hinweg in enger Symbiose zusammenarbeiten.

Institut für Kunststofftechnologie und -recycling e. V.

Dr. Harald Rupp

Gewerbepark 3,

06369 Weißandt-Gölzau

harald.rupp@iktr-online.de

www.iktr-online.de

Innovent e. V.

07545 Jena

www.innovent-jena.de/biomaterialien/chemische-syntheselabore

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e. V. (TITK e. V.)

07407 Rudolstadt

www.titk.de

Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH

Julia Mayer

Schillerstraße 5

04109 Leipzig

mayer@mitteldeutschland.com

www.mitteldeutschland.com/de/metropolregion-mitteldeutschland/

In den sogenannten Beispielregionen der industriellen Bioökonomie gibt es bereits einige Unternehmen mit Bezug zur industriellen Bioökonomie. Diese vernetzen sich und biologisieren die Industriestruktur, sodass neue industrielle Wertschöpfungsketten mit biobasierten Produkten und Verfahren entstehen.

In dieser Beispielregion sind verschiedene Industriezweige in unterschiedlicher Ausprägung vertreten. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Industriezweige, die 1) bedeutsam für die Wirtschaftsleistung und 2) bedeutsam für die industrielle Bioökonomie in dieser Beispielregion sind.

In dieser Region sind mehr als 40 Unternehmen mit Bezug zur industriellen Bioökonomie ansässig.

Die Unternehmen sind auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen der industriellen Bioökonomie aktiv. In der folgenden Tabelle wird dargestellt, welcher Anteil der Unternehmen dieser Region jeweils welcher Wertschöpfungsstufe angehört.

| Wertschöpfungsstufe | Anteil der Unternehmen |

| Rohstoffgewinnung und -aufbereitung | 10% |

| Verarbeitung von Rohstoffen zu Zwischenprodukten | 35% |

| Apparate- und Anlagenbau, Verfahrenstechnik (Enabler) | 20% |

| Verarbeitung von Zwischenprodukten zu Endprodukten | 35% |

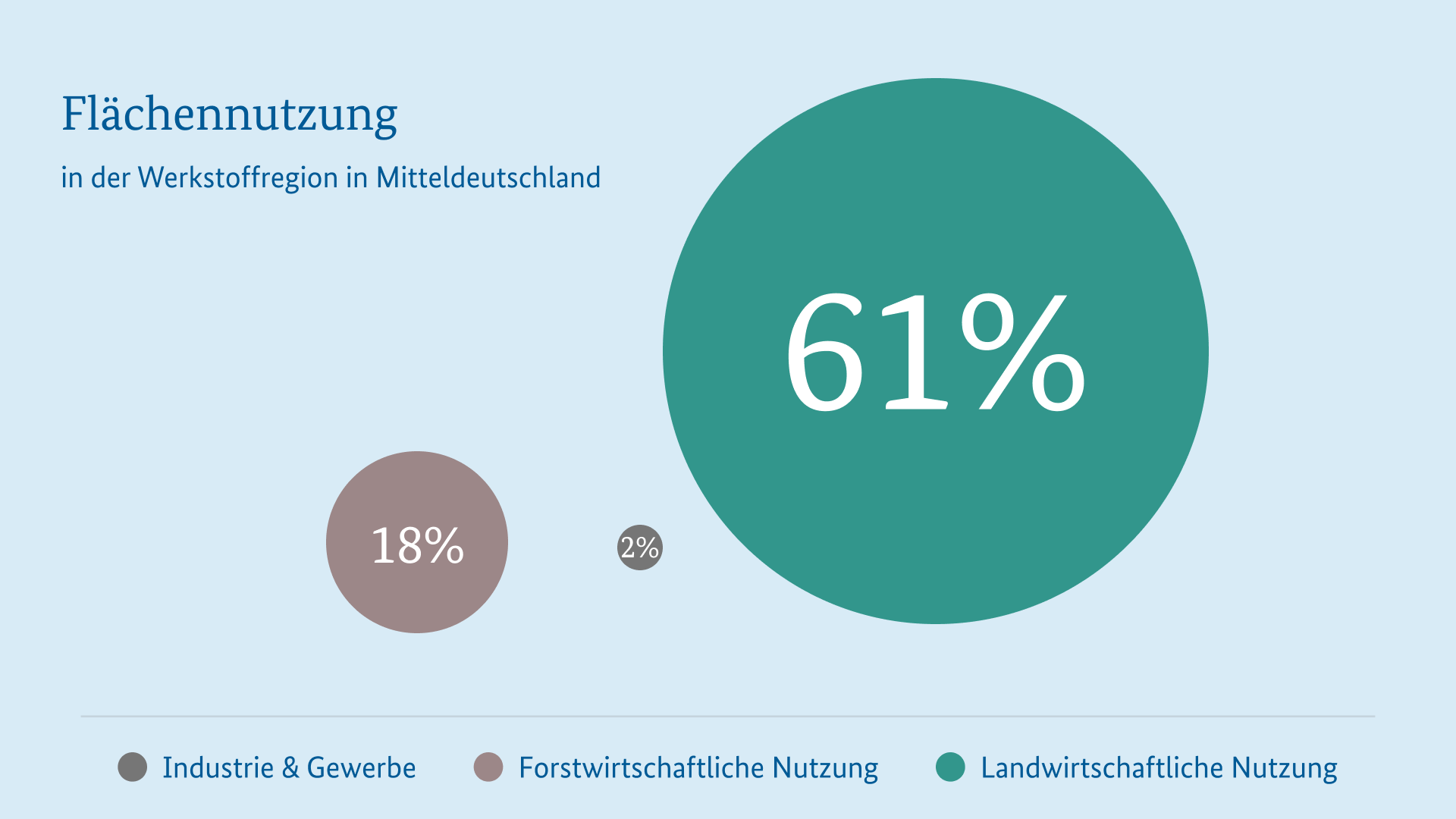

Um das Potential einer Region als Beispielregion der industriellen Bioökonomie bewerten zu können, spielt unter anderem die Verfügbarkeit von Biomasse eine große Rolle, die zum Beispiel auf der Bodenfläche in der Region erzeugt wird.

Neben der Möglichkeit, Bodenfläche als Industrie- und Gewerbefläche einzusetzen, kann sie forst- oder agrarwirtschaftlich genutzt werden. In dieser Beispielregion wird die Fläche prozentual wie folgt genutzt:

Für den Übergang von überwiegend fossilen hin zu nachhaltigen Rohstoffen in der Industrieproduktion werden biobasierte Rohstoffe benötigt. In dieser Region weisen folgende Sektoren Potential in Hinblick auf die Rohstoffbereitstellung für die industrielle Bioökonomie auf:

| Sektor | Potential |

| Agrarwirtschaft | ++ |

| Forstwirtschaft | ++ |

| Algen | ++ |

| Industrielles Abwasser | ++ |

| Industrielle Reststoffe | +++ |

| CO2 aus Industrie- und Gewerbe | +++ |

| Abfälle und Nebenerzeugnisse aus Nahrungsmitteln und Futtermitteln | + |

| Abfälle und Nebenerzeugnisse aus der Zellstoff- und Papierindustrie | + |

| Abfälle und Nebenerzeugnisse aus Chemischen Erzeugnissen | + |

| Abfälle und Nebenerzeugnisse aus pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen | + |

Geringes Potential: +

Mittleres Potential: ++

Hohes Potential: +++

Kennzeichen für die Stärke einer Region in Forschung und Entwicklung im Bereich der industriellen Bioökonomie sind Hochschulen und Forschungsinstitute. Pilot- und Demonstrationsanlagen, wie z. B. Mehrzweckanlagen, tragen außerdem dazu bei, die Verfahren der Bioökonomie zu erproben und zu skalieren.

In dieser Beispielregion sind unter anderem folgende Forschungseinrichtungen mit Bezug zur industriellen Bioökonomie vertreten.

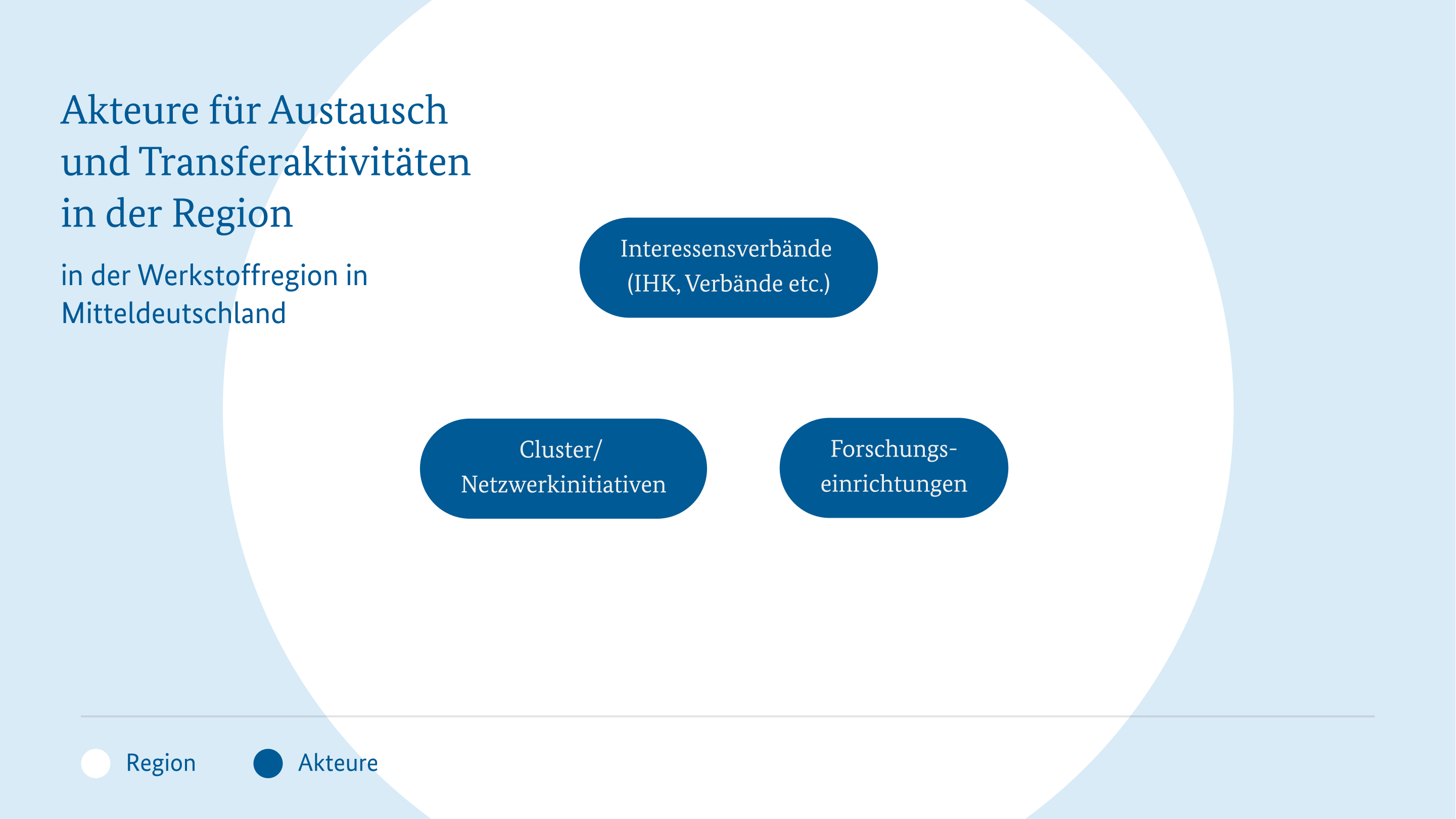

Kooperationen bieten Akteuren aus dem Bereich der industriellen Bioökonomie die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu vernetzen, gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsprojekte umzusetzen sowie Synergien bei der Transformation hin zu einer biobasierten Industrie zu heben.

Unter anderem sind folgende Akteure für Austausch und Transferaktivitäten in der Region im Themengebiet der industriellen Bioökonomie zuständig:

Diese Beispielregion kooperiert außerdem mit verschiedenen Akteuren außerhalb der Region auf folgenden Ebenen:

Strategiepapier zur Bioökonomie in Sachsen-Anhalt

Regionale Innovationsstrategie mit Bezug zur Bioökonomie (jeweils in Sachsen-Anhalt und Sachsen)

Regionale Forschungs- und Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung für Thüringen (RIS3 Thüringen)